Chaotisch präsentierte sich einst die Bibliothek des legendären Sammlers Ferdinand Franz Wallraf (1748-1824), die er der Stadt Köln vermacht hatte. Der „Erzbürger“ der Kommune, der vor 200 Jahren gestorben ist, hatte zunächst den eigenen Interessen gemäß seinen Buchbestand vermehrt. Doch nach der Säkularisation im Jahre 1802, als unter französischer Herrschaft Kirchen und Klöster verstaatlicht wurden, mutierte der Sammler zum Retter.

Zwar hatte Napoleons Armee einige Kunst- und Bücherschätze in Richtung Paris expediert. Aber allem Kölnischen, das darüber hinaus auf den Markt gelangte, wurde von Wallraf nachgespürt. Auf diese Weise wuchs seine Bibliothek enorm. Von einer Ordnung der 15.000 Bände, die er an mehreren Orten gehortet hatte, konnte allerdings keine Rede sein.

„Ein Buch ist ein Ort“

Diese Situation veranschaulichte nun Christine Feld vom Historischen Archiv der Stadt Köln in ihrem Vortrag „Von Albertus Magnus bis zum Schachzabel“. Darin widmete sie sich den Handschriften in der Wallraf-Bibliothek, also dem wohl wertvollsten Sammlungsbereich. In der Veranstaltung, die zum Abschluss der nur noch bis zum 9. Juni am Eifelwall laufenden Ausstellung „Ein Buch ist ein Ort“ angesetzt war, wurde erstaunlicherweise deutlich, dass die Bibliothek immer noch nicht in einem idealen Zustand ist. Aus mindestens drei Gründen.

Zum einen ist die Sammlung aufgeteilt zwischen der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln (USB) und dem Historischen Archiv. In der USB lagern rund 10.000 Bände, die lange Zeit in einem mediokren Zustand waren und jetzt dank einer massiven Restaurierungskampagne wieder in guter Form sind. Hingegen befinden sich die mittelalterlichen Handschriften, zudem die Urkunden und der schriftliche Nachlass im Neubau des Historischen Archivs. Diese einst vollzogene Aufspaltung, so sagte es Christine Feld, sei durchaus ungewöhnlich: „Heute würde man das nicht mehr so machen.“

Zwischenbilanz nach dem Einsturz

Zum zweiten sind im Laufe der Jahrhunderte Teile der Wallraf-Bibliothek anderen Buchbeständen zugeschlagen worden, weil sie dorthin besser zu passen schienen. Weitere Werke sind bei Umzügen und durch Diebstahl verloren gegangen. Anderseits wurden Bücher der Bibliothek zugeordnet, die Wallraf nie besessen hat. Insgesamt ist der Bestand geschrumpft, geht man von der Liste aus, die einst der Stadtsekretär Peter Fuchs nach jahrelanger Mühsal aufgestellt hatte. Christine Feld warb in ihrem Vortrag dafür, den Nachlass einmal im Rahmen eines Forschungsprojekts zu ordnen.

Und der dritte Grund für die anhaltende Unordnung ist der Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln am 3. März 2009. Bei dem Unglück starben zwei Menschen und stürzten die Archivalien aus 1000 Jahren in die Tiefe. Noch lange nicht sind sämtliche Schäden an den aus Schlamm und Schmutz geretteten Dokumenten behoben. Lediglich 18 Prozent des beschädigten Bestandes sind bis heute restauriert worden; zwei bis drei Prozent gelten als verloren.

Restaurierung dauert noch Jahrzehnte

Bei den wertvollsten Handschriften, wohl auch jenen aus der Sammlung Wallraf, sieht die Quote tendenziell besser aus. Denn diese Objekte waren besser geschützt und wurden bei der Rettung als erste ins Visier genommen. Doch Max Plassmann, Archivar am Historischen Archiv, mahnte aus dem Publikum heraus, dass die Aufarbeitung der Archivalien noch über Jahrzehnte hinweg fortgesetzt werden müsse: „Sonst gehen sie nicht durch den Einsturz verloren, sondern durch die ungenügende Restaurierung.“

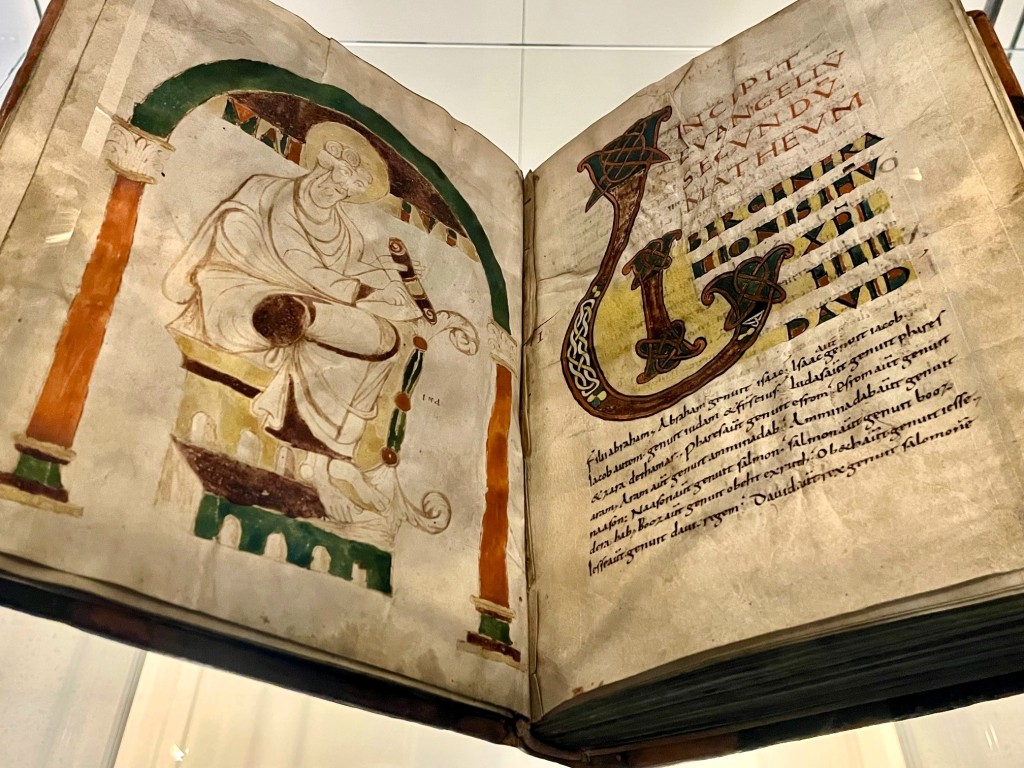

Was da an Schätzen zu heben ist und eben auch schon gehoben worden ist, machte Christine Feld in ihrer Best-of-Revue deutlich. Die älteste Handschrift der Wallraf-Bibliothek stammt aus dem 9, Jahrhundert, die jüngste aus der Lebenszeit des Sammlers. Zu den exemplarischen Highlights zählen zwei Texte von Albertus Magnus (um 1200-1280), die er eigenhändig geschrieben hat. Bei diesen Autographen handelt es sich um „De Animalibus libri“, einer Expedition ins Tierreich, und um „Postilla in Matthaeum“, einem Kommentar zum Matthäus-Evangelium, bei dem auch der rotbraune Ledereinband eine Kostbarkeit ist.

Farbmuster aus dem späten Mittelalter

Christine Feld hob außerdem hervor: das Evangeliar von St. Pantaleon mit kölnischer Buchmalerei aus der Zeit um 900; das Stundenbuch eines Malteser-Ritters aus dem 16. Jahrhundert, das aus Paris stammt; das Kölner Musterbuch von 1490, worin die Herstellung von Farben beschrieben wird – was nicht zuletzt für Restauratoren unserer Gegenwart von Bedeutung ist. Originell auch die „Beschreibung von Walfischen“ aus dem 16. Jahrhundert, die von der Sichtung eines Pottwals am Nordseestrand inspiriert worden war.

Nur die Sache mit dem „Schachzabel“, von dem im Titel des Vortrags die Rede war, sei ein „kleines Eigentor“, räumte Christine Feld ein. Sie habe sich schon früh für einen Titel entscheiden müssen. Da sei ihr beim Stöbern in den Wallraf-Handschriften das reizvoll klingende Buch „Schachzabel“ (1337) aufgefallen. Allerdings stellte sich später bei genauem Studium heraus, dass es darin gar nicht um das Schachspiel im Besonderen geht, sondern „nur“ um Werte, die mit dem Schachspiel in Verbindung zu bringen seien. Vor allem aber ist nicht sicher, ob das Buch tatsächlich zur Wallraf-Bibliothek gehört. Denn genau dort, wo auf dem Buchdeckel die Signatur stehen müsste (könnte, sollte), fehlt diesem ein Stück. So machte der Vortrag vielfach deutlich, dass die Bibliothek des Ferdinand Franz Wallraf auch noch 200 Jahre nach dem Tod des Sammlers einer ordnenden Hand bedarf.

Martin Oehlen

Nachtrag

Wie steht es aktuell um den „Bestand 7010“, unter dem die von Ferdinand Franz Wallraf gesammelten Handschriften registriert sind? Wie viele sind nach dem Einsturz des Historischen Archivs mittlerweile wieder verfügbar? Auf unsere Nachfrage hat Christine Feld freundlicherweise die Datenbank zu Rate gezogen. Demnach sind die „Wallraf-Handschriften“ – so ihre Mitteilung vom 11. Juni 2024 – „zu ca.74% abschließend bearbeitet, also konservatorisch bearbeitet oder sogar vollrestauriert.“ Anders gesagt: „Von den 378 Handschriften aus diesem Bestand können 288 Bände bereits wieder im Original in unserem Lesesaal eingesehen werden.“ Auch weitere Handschriftenbestände im Historischen Archiv der Stadt Köln sind zum größeren Teil wieder einsehbar. Christine Feld teilt mit, „dass die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften je nach Bestand zu 60-70% bearbeitet und wieder benutzbar sind“.

Auf diesem Blog

haben wir über die Initiative der Universitäts- und Stadtbibliothek zur Rettung ihres Bestandes aus der Wallraf-Bibliothek HIER berichtet.

Die Ausstellung

„Ein Buch ist ein Ort“, die sich mit Wallrafs Bibliothek im Ganzen befasst (also nicht nur mit den Handschriften), ist noch bis zum 9. Juni 2024 im Historischen Archiv der Stadt Köln am Eifelwall 5 zu sehen. Geöffnet an den verbleibenden Tagen von 9 bis 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine kostenlose Begleitbroschüre liegt aus.