So steht es in der Einleitung: „Man muss ihn tatsächlich nicht mögen.“ Natürlich nicht. Wenn „muss“ man schon mögen. Nicht einmal einen so herausragenden Schriftsteller wie Max Frisch (1911-1991). Er war ja – diese Binse sei gestattet – auch nur ein Mensch. Kurios ist allerdings der „Hauptvorwurf“, den sein Biograf Julian Schütt anführt und der „besonders in der Schweiz zu hören“ sei: „Frisch rede zu viel von sich.“ Ja, was denn sonst machen Schriftstellerinnen und Schriftsteller landauf und landab und von allem Anfang an? Das möchte man „die“ Schweiz fragen. Allein die Wahl eines ersten Satzes ist doch schon eine subjektive Stellungnahme.

„Eine Art Gegenbiografie“

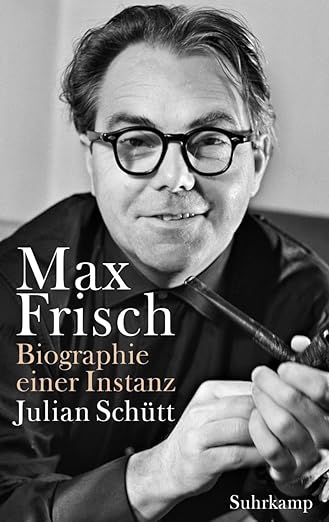

Julian Schütt legt mit „Biografie einer Instanz“ den zweiten (und abschließenden Band) seiner Max-Frisch-Studien vor. Den Auftakt machte er 2011 mit „Biografie eines Aufstiegs“. Sie endete mit der Veröffentlichung von „Stiller“ im Jahre 1954, dem einschneidenden Roman eines Mannes, dem seine Identität entgleitet. Das nun vorliegende Buch versteht sich als „eine Art Gegenbiographie“. Es ist die „Geschichte nicht eines sich suchenden, sondern eher eines sich entfliehenden Schriftstellers von der Mitte der Fünfzigerjahre bis zu seinem Tod 1991“. Wie Stiller, schreibt Julian Schütt, wollte Frisch sich und seinen Interpreten entkommen.

Dieser zweite Band, der werkhistorisch mit dem Roman „Homo faber“ einsetzt, hat 14 Jahre auf sich warten lassen. Der Grund für die lange Pause? Die Biografie habe sich erst abschließen lassen, schreibt der Autor, nachdem der Briefwechsel mit Ingeborg Bachmann fast 50 Jahre nach ihrem Tod und 30 nach dem von Frisch erschienen sei. Der Tausendseiter „Wir haben es nicht gut gemacht“ ist 2022 erschienen und auf diesem Blog HIER gewürdigt worden.

„Nach dieser Beziehung ein anderer Mensch“

Max Frisch und seine (zumeist jüngeren) Partnerinnen – das ist ein durchgängiges Thema in dieser Biografie. Allerdings ist in der Öffentlichkeit keine Beziehung derart intensiv und kontrovers diskutiert worden wie die mit Ingeborg Bachmann. Der Schweizer und die Österreicherin hatten sich im Juli 1958 in Paris kennengelernt – und sogleich, es lässt sich nicht anders sagen, war es um Frisch geschehen. Der Anfang war schiere Verzückung, das Ende ein massiver Niederschlag. Julian Schütt schreibt: „Nach dieser Beziehung wird er ein anderer Mensch sein.“

Julian Schütt sondiert diese Beziehung mit der Sorgfalt, die seine gesamte Biografie auszeichnet. Ausführlich zitiert er die Vorwürfe von Teilen der Bachmann-Forschung. Dort kommt Ingeborg Bachmann – die Hochgebildete, die Intellektuelle, die Geschichtsbewusste, die Weltgewandte, die Geheimnisvolle – deutlich besser weg als der „biedere Baumeister“ und „Chauvinist“ Frisch. Julian Schütt gelangt freilich zu einem deutlich differenzierten Bild. Jedenfalls erscheint hier Ingeborg Bachmann nicht als das Opfer eines 15 Jahre älteren Mannes, als das sie zuweilen dargestellt wird.

„Lieber sein Ankläger als sein Verteidiger“

Max Frisch machte es sich selbst nicht leicht: „Meist ist er lieber sein Ankläger als sein Verteidiger.“ Wer er sei, erfahre er in der Auseinandersetzung mit anderen, schreibt Julian Schütt. „Er will nicht immer dieser Max Frisch sein, lässt sich in Frage stellen, stellt sich selbst in Frage, liebt allgemein die Fragen, besonders jene, auf die kaum zu antworten ist. Doch er fragt nicht nur um des Fragens willen, er sucht durchaus nach Antworten.“

Allerdings hatten es seine Mitmenschen auch nicht leicht mit ihm. Nicht nur wegen seiner Eifersucht und wegen seiner Wutanfälle, die zuweilen eng verknüpft waren: einmal, in den 1950er Jahren, eilte er nachts aus einer vollbesetzten Skihütte, um sich beim Holzhacken abzureagieren. Auch durften ihm Freunde, nicht einmal enge Freunde, zu nahe kommen. Peter Bichsel meinte einmal, Frisch habe eine „Fluchtdistanz“ gebraucht.

„Jedem seine Narben“

Legendär ist das schwierige Verhältnis zu Friedrich Dürrenmatt, dem anderen großen Schweizer. Dürrenmatt merkte in einem Brief zu Frischs 75. Geburtstag an: „Wir haben uns beide wacker auseinander befreundet.“ Sie hätten sich gegenseitig bewundert, verwundert und verwundet: „Jedem seine Narben.“ Allerdings stellt er auch fest, dass der zehn Jahre ältere Frisch der einzige Schriftsteller gewesen sei, mit dem er sich ernsthaft beschäftigt habe.

Als Dürrenmatt im Dezember 1990 starb, mochte Frisch die Nachricht zunächst nicht glauben. Er selbst war zu diesem Zeitpunkt schon schwerkrank und konnte nicht zur Trauerfeier reisen. Seine eigene Beerdigung bereitete er akribisch vor. Das war keine Marotte eines Seniors. Schon als junger Mann wollte Frisch wie ein Architekt, der er war, nach Plan vorgehen. „Besuch empfing er stets präpariert, überlegte sich den Gang der Unterhaltung, die Sitzordnung, die Traktanden, das zu erwartende Für und Wider.“

Probe für die eigene Beerdigung

Nun also, den Tod vor Augen, gab er die Platzierung seines Sarges und den der Redner vor. Auch musste Karin Pilliod, Frischs letzte Lebensgefährtin (und Tochter von Madeleine Seigner, einer Freundin aus den 1950er Jahren), die Verlesung einer Erklärung vor seinen Augen und Ohren üben. „Als Wolfgang Hildesheimer davon erfuhr, wie detailliert der Kollege die eigene Bestattungsfeier in der Kirche St. Peter probte, fragte er sich, ob die Trauerfeier nicht besser im Schauspielhaus hätte stattfinden sollen.“

Die Biografie verbindet das Private, das Politische und das Professionelle auf souveräne Art. Sie folgt dem Schriftseller buchstäblich bis zum letzten Laut, den Karin Pilliod preisgibt. Sorgsam werden die Werke – zumal „Homo faber“, „Mein Name sei Gantenbein“ und „Montauk“ – mit den Lebensstationen abgeglichen. Auch kommen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu Wort.

Schreiben mit Wut im Bauch

Das Skurrile hat in diesem Band ebenso seinen Platz wie das Essentielle. Da wird von dem Mann erzählt, der in der Sauna Schach spielt, um die leidige Hitze länger ertragen zu können. Und es wird erzählt von dem Autor, der „seine Wut, wie er das meistens tat, am Schreibtisch“ verarbeitete. So noch 1989, als er sich ein drittes Mal literarisch mit den nationalen Streitkräften befasste: „Schweiz ohne Armee? Ein Palaver“.

Julian Schütts gleichermaßen lesenswerte wie leicht lesbare „Biografie einer Instanz“ ist geprägt von kritischer Sympathie. Sie zeichnet kein rundum neues Bild von Max Frisch. Doch eine so dichte, detaillierte und abwägende Darstellung des Schriftstellers hat es bislang noch nicht gegeben. Die Lektüre ist ein Gewinn und ein Genuss.

Martin Oehlen

Auf diesem Blog

findet sich HIER eine Besprechung von „Wir haben es nicht gut gemacht“, dem Briefwechsel zwischen Max Frisch und Ingeborg Bachmann.

Julian Schütt: „Max Frisch – Biografie einer Instanz“, Suhrkamp, 706 Seiten, 38 Euro.