Wie kommt der Papagei aufs T-Shirt, die Blumenwiese auf den Vorhang und die Wellenlinien auf den Rock? Und zwar ohne zu sticken, stricken oder weben? Wer heutzutage solchen Fragen nachgeht, wird sich wundern, wie zahlreich die Vorschläge sind, um einen Stoff zu bedrucken. Da reicht das Spektrum vom Selbermachen bis zum digitalen Großauftrag. Das war – wir verraten hier möglicherweise kein Geheimnis – alles einmal ganz anders.

Der Sonnenkönig verbietet den Import

Denn bedruckte Stoffe sind zumindest in Europa noch nicht so sehr lange auf dem Markt. Erst im 16. Jahrhundert gelangten sie aus Indien nach Frankreich. Die bunt bedruckten Baumwollstoffe, die damals exotisch wirkten und verblüffend farbbeständig waren, wurden „Indiennes“ genannt. Derart groß war die Begeisterung der Französinnen und Franzosen für die Importware, dass sich die einheimischen Handwerker und Kaufleute um ihr Geschäft sorgten. So viel Freiheit des Markts musste doch nicht sein! Also drängten sie auf ein königliches Einschreiten.

Tatsächlich untersagte Ludwig XIV. im Jahre 1686 den Import der „Indiennes“, ebenso ihre Herstellung, die „L’art de faire l’indienne“. Schmugglern drohte Straflager, ja, sogar die Todesstrafe. Was allerdings dazu führte, dass die Rarität umso kostbarer wurde. Erst 1756, sieben Jahrzehnte später, wurde das sonnenkönigliche Dekret in Frankreich aufgehoben.

„Das wichtigste Textilmusterzentrum der Welt“

All das ist nun der zweibändigen Box zu entnehmen, die im Taschen Verlag erscheint: „The Book of Printed Fabrics – From the 16th century until today“. Der Text – der auf Englisch, Deutsch und Französisch angeboten wird – stammt von Aziza Gril-Mariotte. Sie ist Direktorin des „Musée des Tissus et des Arts Décoratifs“ in Lyon und hat zuvor, von 2019 bis 2022, das „Musée de l’Impression sur Étoffes“ in Mulhouse geleitet. Der reiche Bestand des Museums im Elsass, das sich selbst als „das wichtigste Textilmusterzentrum der Welt“ bezeichnet, ist denn auch die Grundlage dieser über sechs Kilogramm schweren Veröffentlichung.

„Die Geschichte des europäischen Stoffdrucks ist eine beispiellose industrielle, künstlerische und kommerzielle Erfolgsgeschichte, die im 16. Jahrhundert mit den ersten Importen aus Indien, Persien und der Levante begann und noch heute von Stoffdesignern weitergeschrieben wird, die ihre Neuheiten rund um den Globus vertreiben.“ So steht es im ersten Kapitel geschrieben. Der Text selbst, der einen starken Fokus auf die Entwicklung in Frankreich legt, ist allerdings nicht die größte Verlockung dieses Schwergewichts.

Von Indien nach Europa

Vielmehr sind es die zahlreichen Abbildungen, deren souveräne Drucklegung die Farben leuchten lassen und die Konturen scharf stellt. Wer sich durch diesen rauschenden Motivwald blättert, wird vermutlich einige alte Bekannte entdecken, aber ebenso sehr viele nie gesehene Motive. Auch wenn es dann doch nicht die sechs Millionen Versionen sind, die im „Musée de l’Impression sur Étoffes“ aufbewahrt werden, aber immerhin: fast 900 Gestaltungsweisen werden dokumentiert.

Selbstverständlich werden in dem Zweibänder alle historischen Stoffdruck-Etappen durchlaufen. Die Ware, die aus Indien kam, stammte zumeist aus dem heutigen Bundesstaat Gujarat (Ahmedabad, Surat) und von der Koromandelküste (Machilipatnam, Puducherry). In der Mitte des 17. Jahrhunderts entstanden dann zunächst in Marseille und später auch in Amsterdam, London und Barcelona die ersten europäischen Stoffdruckwerkstätten.

Technik als Taktgeber

Zuweilen scheint es so, dass beim Stoffdruck die Technik radikalere Schritte gemacht hätte als die Ästhetik. Durch die industrielle Revolution, so lesen wir, „wurde es möglich, die Stoffdruckverfahren auf weitere Materialien wie Wolle, Seide, Mischgewebe und synthetische Fasern zu übertragen.“ Bis in die Gegenwart ist der Stoffdruck in Bewegung, denn der Fortschritt in Maschinenbau und chemischer Forschung hört halt einfach nicht auf. Kein Ende der Geschichte, auch hier nicht. Wer weiß denn schon, was noch auf die Digitalisierung des Druckverfahrens folgen wird.

Allerdings hat der Stoffdruck auch in künstlerischer Hinsicht eine feine Karriere zurückgelegt. Bei den ersten Importen dominierten noch Textilien, die mit ihren blütenreichen Arrangements erfreuten. Sodann fanden Lebensbäume auf Wandbehängen, Bettüberwürfen oder – in den Niederlanden – als quadratische Tischdecke großen Zuspruch; diese „palampores“, die den meisten Religionen vertraut sind, standen in der indischen Variante meist auf kleinen Hügeln, welche die Erde symbolisierten.

„So bedeutend, so vielfältig“

Auch richteten sich die asiatischen Produzenten nach dem Geschmack der Europäer. Gedruckt wurde, was der Markt wünschte: In den Niederlanden schätzte man eine Weile hochwertige Drucke auf rotem Grund, während zur gleichen Zeit in Südfrankreich ein- und zweifarbige Drucke als „très chic“ galten (für die ein spezielles Farbfixierungsverfahren entwickelt worden war). Später – wir machen mal einen großen Sprung – trieb dann in Europa der Jugendstil viele schöne Blüten auf den Stoffbahnen. Künstler wie Henry van de Velde, Gustav Klimt oder Koloman Moser setzten starke Akzente. So sieht’s aus: der Phantasie standen und stehen alle Stoffbahnen offen.

In seinem „Dictionnaire de l’Ameublement et de la Décoration“ konstatierte der Kunsthistoriker Henry Havard im Jahre 1887: „Von allen nicht-beständigen Materialien, die in der Einrichtung und Dekoration des menschlichen Heims Verwendung finden, gibt es keine, die so praktisch und so vielfältig einsetzbar wären wie Stoffe und Gewebe.“ Er kommt zu dem Schluss: „Ihre Funktion ist offenkundig so bedeutend, ihre Einsatzmöglichkeiten so vielfältig, dass, wenn aus irgendeinem Grund auf alle Stoffe verzichten werden müsste, es in unserer Zeit und in unseren Breitengraden unmöglich wäre, ein zugleich behagliches und elegantes Heim einzurichten.“

Wie behaglich, wie elegant das Leben mit Stoffdrucken sein kann, wird in dem Großwerk „The Book of Printed Fabrics – From the 16th century until today“ vortrefflich illustriert. Es ist die Kulturgeschichte eines Segments des Kunsthandwerks, das sich sehr gut sehen lassen kann.

Martin Oehlen

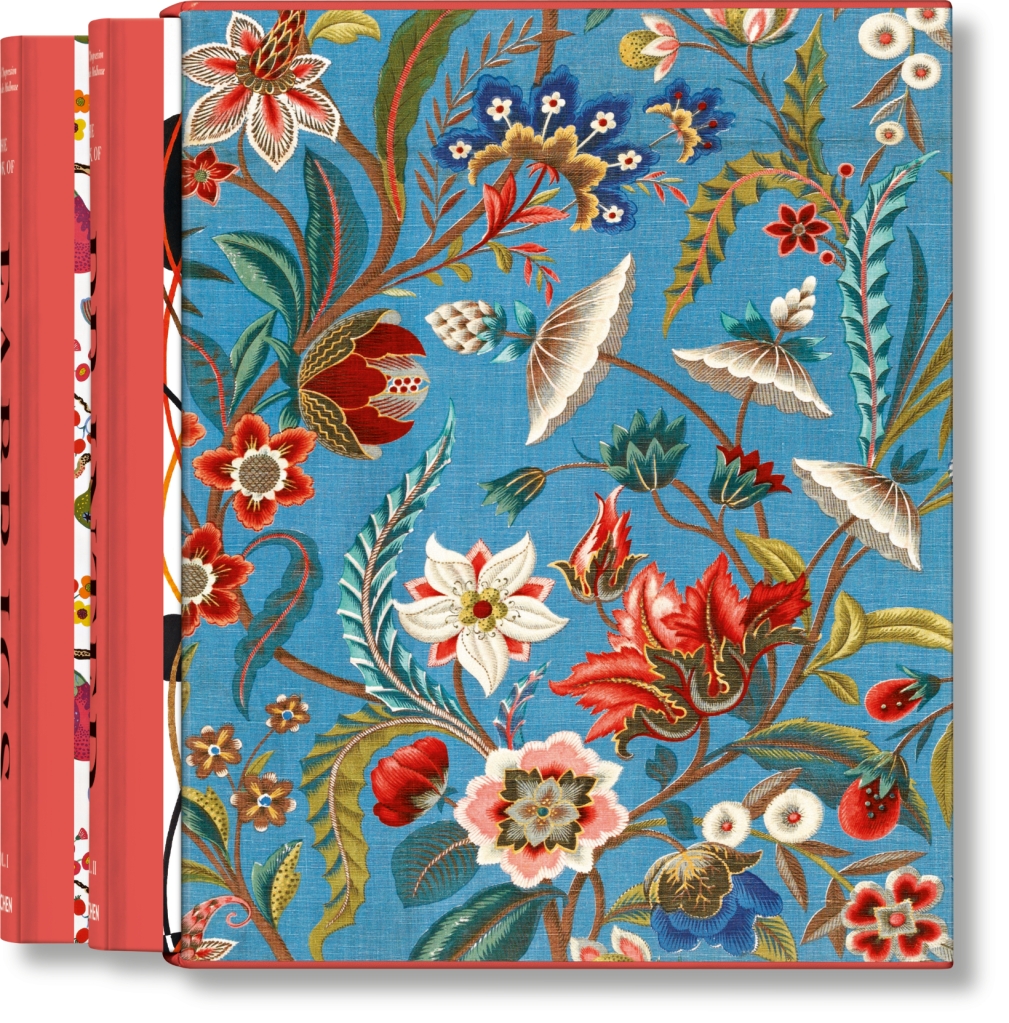

Das Motiv am Kopf der Seite

findet sich auf einem Einrichtungsstoff, der um 1900 vermutlich in England gefertigt wurde. Das Foto hat der Taschen Verlag zur Verfügung gestellt.

Aziza Gril-Mariotte: „The Book of Printed Fabrics – From the 16th century until today“, Taschen Verlag, dreisprachige Ausgabe (Deutsch, Englisch, Französisch), zwei Bände im Schuber, 888 Seiten, 150 Euro.